Pressemitteilung des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V.

Marktwirtschaftliche Impulse für den neuen Strommarkt

„Für den Erfolg der Energiewende ist es entscheidend, dass sich der Strommarkt flexibilisiert. Damit kann sich das Marktsystem auf die Erneuerbaren Energien ausrichten und die Erneuerbaren können zugleich mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Dr. Hermann Falk, Geschäftsführer des BEE. Die Flexibilisierung des Strommarktes sei die wesentliche Grundlage für die kosteneffiziente Nutzung von Strom aus wetterabhängigen Quellen wie Sonne und Wind. „Jetzt beginnt die Energiewende 2.0, bei der es vor allem um die intelligente Nutzung der klimafreundlichen Strommengen geht! Deutschland kann mit Markt- und Ingenieurwissen der Welt zeigen, wie die Energiemärkte mit über 30 % Wind- und Solarstrom funktionieren können.“

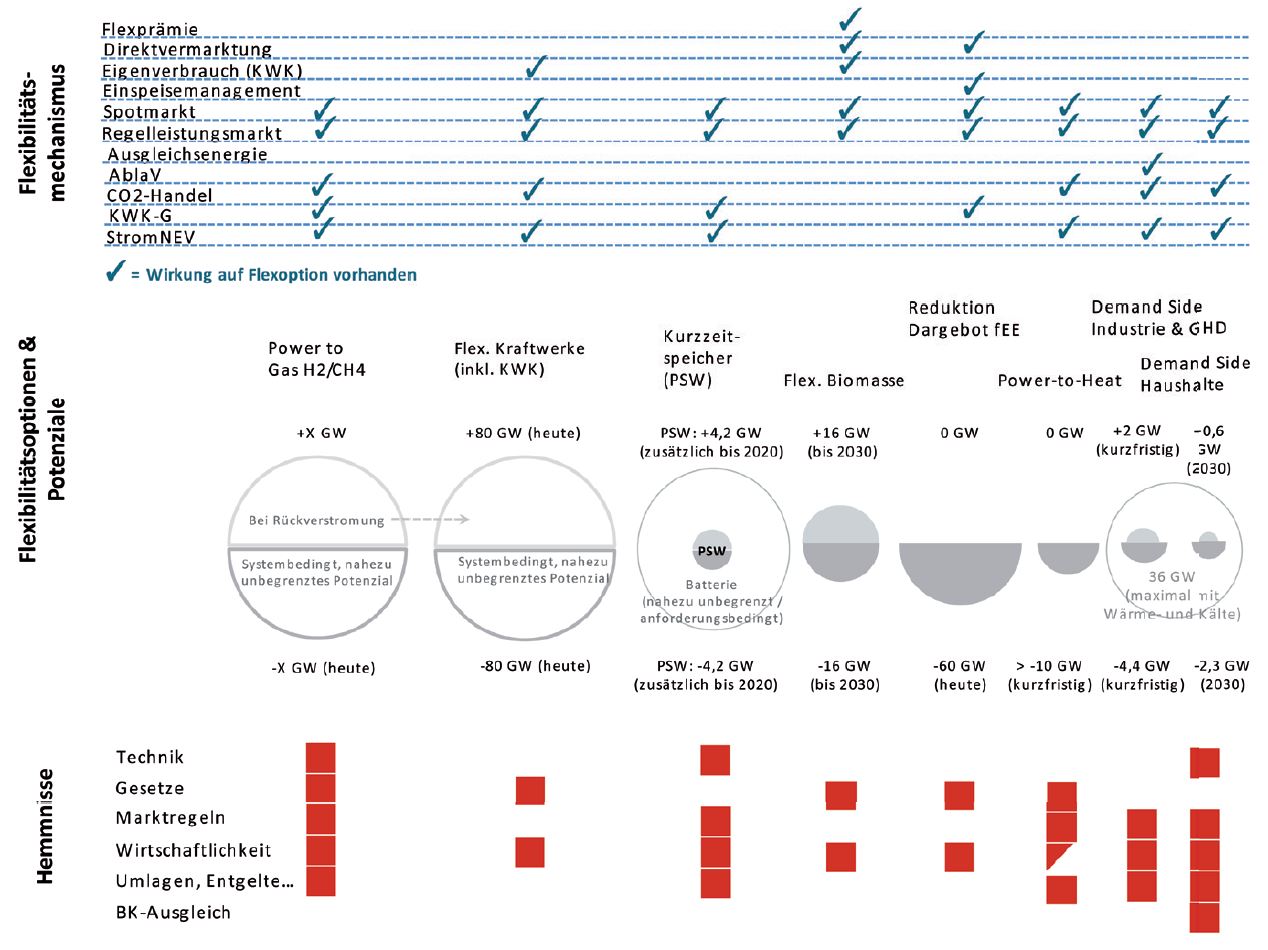

Um die saubere Energiegewinnung rasch und kosteneffizient weiter auszubauen, steht bereits jetzt eine Vielzahl technischer Möglichkeiten zur Verfügung. Die Synchronisierung von Erzeugung und Verbrauch auf der Nachfrageseite senkt Kosten und baut Markthemmnisse ab, so Falk. „Die Flexibilitätsoptionen sind das Fundament für den Fortschritt der Energiewende hin zu einer Versorgung aus 100 Prozent Erneuerbarer Energiequellen.“

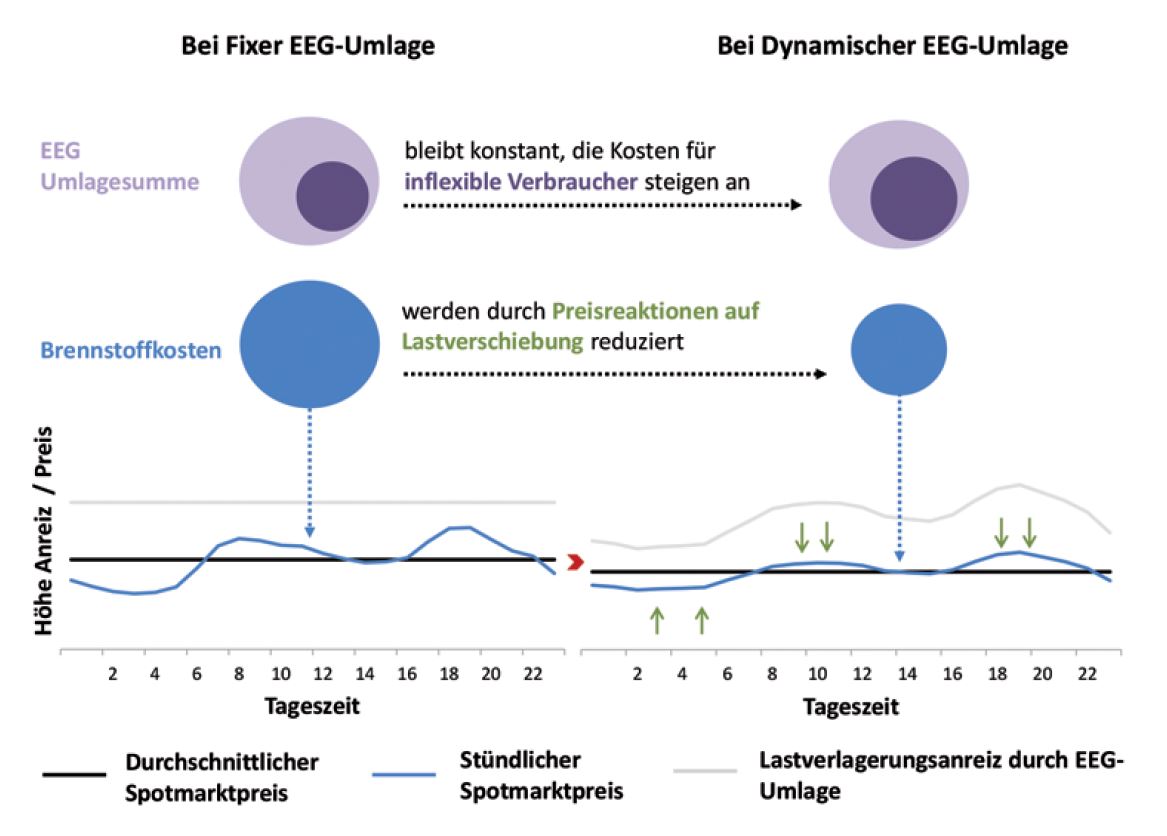

Das ist das Ergebnis der neuen Studie zum Thema Strommarkt-Flexibilsierung, in der Hemmnisse und Lösungskonzepte untersucht wurden. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, dass die Energieerzeugung umso sicherer und preiswerter wird, je direkter Preissignale auf die Nachfrage seitens der Unternehmenskunden einwirken. Thorsten Lenck, Energy Brainpool, erklärt, „mit dem Abbau von Flexibilitätshemmnissen sowie der Dynamisierung ausgewählter Bestandteile des Endkundenpreises haben wir marktwirtschaftlich konforme und wirkungsvolle Hebel identifiziert“. Das bedeutet, in Zeiten starker Nachfrage die Preise zu erhöhen und in Zeiten geringer Nachfrage sie über entsprechende Preissignale anzukurbeln. „Die Kostenvorteile der Stromerzeugung aus Erneuerbaren können so an den Endkunden weitergegeben werden.“

Malte Jansen vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in Kassel sagt: „Die Stromnachfrage kann systematisch und dauerhaft an die fluktuierende Erzeugung von Wind- und Solarenergie angepasst werden. Das senkt sowohl die residuale Spitzenlast wie auch den Bedarf an gesicherter konventioneller Leistung erheblich.“ Die Dynamisierung der Strompreisbestandteile regt ein solches Verhalten bei verschiedenen flexiblen Verbrauchen an. So können Schwankungen in der Stromproduktion bei entsprechenden Preissignalen ausgeglichen werden anstatt sie zu exportieren, z.B. im Wärmesektor oder durch Industrieanlagen, die ihren Energieverbrauch kurzfristig verschieben. Die Wirtschaftlichkeit jeder einzelnen Flexibilität bestimmt dabei ihren Einsatz.

Zusammengefasste Ergebnisse der Studie:

Die zur Integration Erneuerbarer Energien in den bestehenden Strommarkt benötigte Flexibilität ist heute bereits in großem Umfang vorhanden.

Hemmnisse für die Aktivierung des Flexibilitätspotenzials im Markt sind:

• Die Nachfrager erhalten aufgrund der Tarifstrukturen nur abgeschwächte oder keine aktuellen Signale aus dem Spotmarkt und haben damit nur geringe Möglichkeiten, durch ihr Abnahmeverhalten ihren Preis zu bestimmen.

• Umlagen, Abgaben, Entgelte und Steuern werden auf die Strompreise der Verbraucher addiert und verringern den Einfluss des Marktes auf den Endpreis und damit dessen Signalfunktion.

• Am Spotmarkt sind derzeit nur geringe Preisspreads zwischen einzelnen Stunden vorzufinden. Marktpreisglättende Regularien unterstützen diese Entwicklung.

• Am Regelleistungsmarkt können aufgrund der auf steuerbare Erzeugungseinheiten abgestimmten Anforderungen kaum neue Technologien integriert werden. Zudem bedingen die Verpflichtungen am Regelleistungsmarkt den Must-Run-Betrieb der Teilnehmer über die gesamte Länge des Regelleistungsprodukts.

• Das Flexibilitätspotenzial theoretisch flexibler Kraftwerke wird nicht ausgenutzt, da die Anreize zur Spotmarktoptimierung eingeschränkt sind. Zum Teil sind jedoch auch technische Beschränkungen aufgrund der Kraftwerkstechnologie oder des Kraftwerksalters Grund für einen inflexiblen Betrieb

Empfehlungen zum Abbau der Hemmnisse:

Zum einen sollte eine möglichst diskriminierungsfreie Förderung definiert werden, da heute nicht abzusehen ist, welche Wege am kostengünstigsten und effektivsten zu beschreiten sind. Als Richtgröße der Wirtschaftlichkeit von Flexibilität dient der Marktpreis. Das von ihm gegebene Signal gilt es zugänglich zu machen, um seine Steuerungswirkung zu entfalten. Dabei ist vor allem das Preissignal aus den Kurzfristmärkten jenes, das die physikalische Erzeugungs- und Nachfragesituation am besten abbildet, weshalb eine Optimierung der Akteure hieran erfolgen sollte. Um einen fundierten Handel in der kurzen Frist zu ermöglichen, sind einige Anpassungen hinsichtlich der Datenbereitstellung und der Handelsmöglichkeiten vorzunehmen.

Der Abbau von marktbedingten Must-Run-Kapazitäten, die nur sehr eingeschränkt auf den Marktpreis reagieren, ist in diesem Zusammenhang durch weitere Maßnahmen zu erreichen. Das Marktpreissignal für die Nachfrageseite als einen Indikator für Flexibilität zu stärken, ist für eine Flexibilitätserhöhung im System ebenfalls wichtig.

Maßnahmen in den einzelnen Handlungsfeldern sind:

1. Übermittlung von RLM-Messwerten an den BKV in Echtzeit

Messdaten an den Versorger übermitteln, damit Bilanzkreisüberblick gegeben und Bilanzausgleich in Echtzeit möglich ist.

2. Liquidität des Viertelstundenhandels erhöhen

Alle Marktteilnehmer sollen die Viertelstunde bewirtschaften, damit ein Ausgleich im Markt stattfinden kann. Hierzu Erleichterung des Viertelstundenhandels sowie stärkere Sanktionierung systematischer Abweichungen.

3. Förderung der Wirtschaftlichkeit von Flexibilität

Verbesserte Sichtbarkeit von Flexibilitätssignalen vom Spotmarkt an die Teilnehmer, damit Schaffung spotmarktbasierter Finanzierungsmöglichkeiten.

4. Regelleistungsmärkte anpassen

Verkürzung der Vorlaufzeit und der Produktlänge, Regelleistungsbereitstellung durch fluktuierend einspeisende Erneuerbare Energien ermöglichen Flexibilisierung von Biomasseanlagen Weiterentwicklung, Monitoring sowie Stärkung der Flexibilitätsprämie (ggf. Wiedereinführung für Neuanlagen oder Stärkung des Flexibilitätszuschlags).

5. Abbau der Must-Run-Leistung von KWK-Anlagen

Förderung des strommarktorientierten Betriebs (z. B. Dynamisierung des KWK-Bonus, Vergütung durch üblichen Preis weiterentwickeln), Entkopplung der Wärmenetzförderung vom KWK-Anteil, z. B. durch ein Herabsetzen der Grenze.

6. Integration von fluktuierendem Strom in Vertriebsportfolios

Direkte EE-Integration außerhalb des EEG-Vergütungssystems stärken, damit Nachfrage nach Flexibilität steigern, z. B. durch Modelle wie das Grünstrommarktmodell.

7. Gesamtkostenneutrale Dynamisierung der EEG-Umlage

Umstellung der EEG-Umlage auf ein Flexibilitätssignal, z. B. den Spotmarktpreis.

8. Gesamtkostenneutrale Dynamisierung der Netzentgelte

Umstellung der Netznutzungsentgelte auf ein Flexibilitätssignal, welches Erneuerbare Energie integriert und die Netzsituation berücksichtigt. Hierzu sind global und lokal unterschiedliche Signale notwendig.

Letzte Änderung: